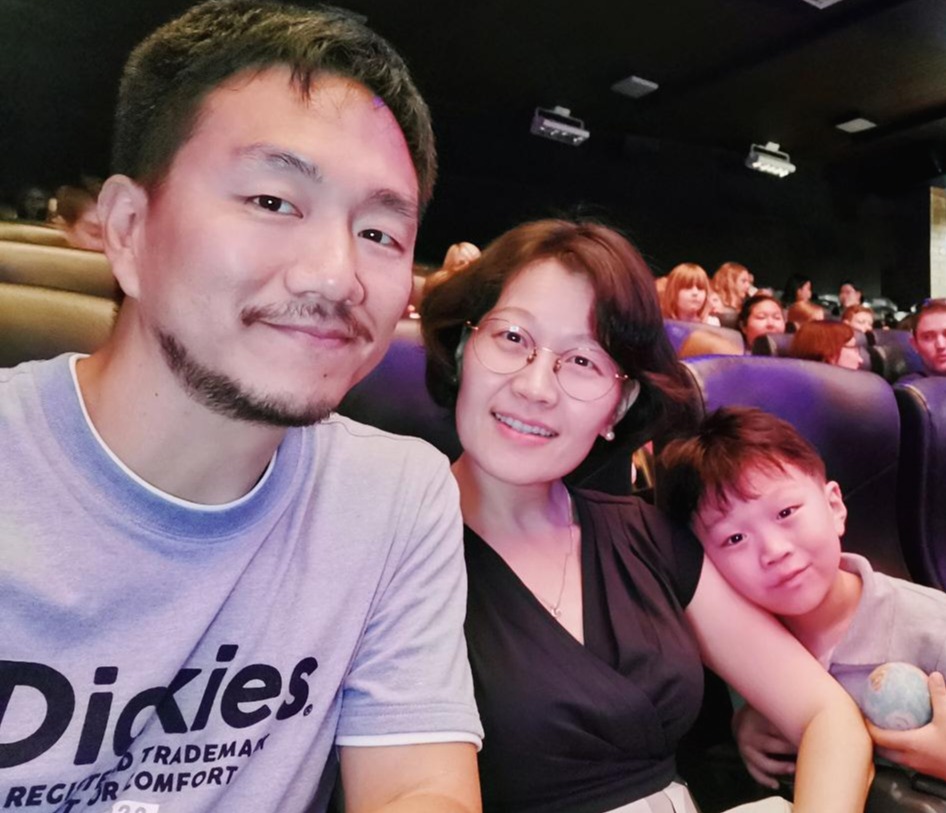

J Family Story

패밀리 데이케어 본문

예~~전 포스팅 (2014/03/31 - [호주 출산 육아 맨땅에 헤딩하기] - Day care center - 눈물의 적응기)에서 언급했듯, 롱 데이케어 서비스 시스템이 여기서는 두 가지다. 하나는 차일드 케어, 다른 하나는 패밀리 데이 케어이다. 전자는 소위 한국 어린이집과 같은 시설 보육이고, 후자는 집의 환경에서 교사 1-2인이 돌보는 것이다. 둘 다 교사 1인당 아동 수는 4명이다. (이 비율은 아동 연령대에 따라 달라진다).

패밀리 데이케어는 보통 케어러 1인이 자기 집에서 운영하는 경우가 많고, 보통 한국인이 운영하는 센터는 한국 아가들을 받는다. 한국인이 운영하는 패밀리 데이케어를 선호하는 건 크게 세 가지 이유 때문인 것 같다. 첫째, 처음 엄마랑 떨어지는 아가의 경우 한국말을 쓰는 가정집이라는 최대한 유사한 환경에서 적응이 더 용이할 것이라는 기대. 둘째, 재의처럼 말이 막 느는 시기부터 영어 공교육에 들어가기 이전의 아가들은 한국어를 좀 더 익힐 수 있었으면 하는 바램. 셋째, 케어 방식에서부터 청결의 개념이 유사하고, 부모가 보다 케어러와 편하게 의사소통하고 싶은 이유.

나의 경우에 가장 큰 이유는 바로 두번째 한국말 때문이었다. 요즘 영어를 부쩍 쓰기 시작하는 재의를 보니 겁이 덜컥 났달까...그래서 논문 제출로 한창 바빴던 지난 달, 차일드케어 센터에 보내는 날수를 늘리는 대신 나는 패밀리 데이케어를 찾아 보았다.

마침 집 가까운 곳에 한 자리가 나서 주 이틀을 시작하게 되었다. 몇몇 센터를 방문해 보았는데 현재 선택한 곳은 마침 재의보다 좀 한두 살 많은 아들이 있는 집이라 그런지 재의가 좋아하는 장난감이 참 많다. 그래서 비교적 수월하게 재의는 적응하기 시작했던 것 같다. 차일드케어 센터는 1년이 넘도록 드랍할 때마다 우는데, 패밀리 센터는 한 2주가 지나니 우는 일이 없어졌다.

그리고 선생님이 교대근무를 하다보니 선생님이 자꾸 바뀌는 차일드케어에 비해 한 선생님이랑 계속 보는 거니 라포 형성도 더 용이한 것 같다. 아무래도 차일드케어처럼 활동이 체계적이거나 리포트 시스템이 잘 되어 있는 건 아니지만, 그야말로 친한 이모네 집에 맡기는 것처럼 내 마음도 좀 편하고 재의도 그나마 좋아한다. 집에서는 못해보는 다양한 놀이들을 하며 또래 친구들과 어울리는 모습이 고맙고 대견하다.